リード獲得〜受注までの一連のBtoBマーケティング活動において、インサイドセールスの主な役割は、商談を創出するというのが大きな役割の一つだと思います。

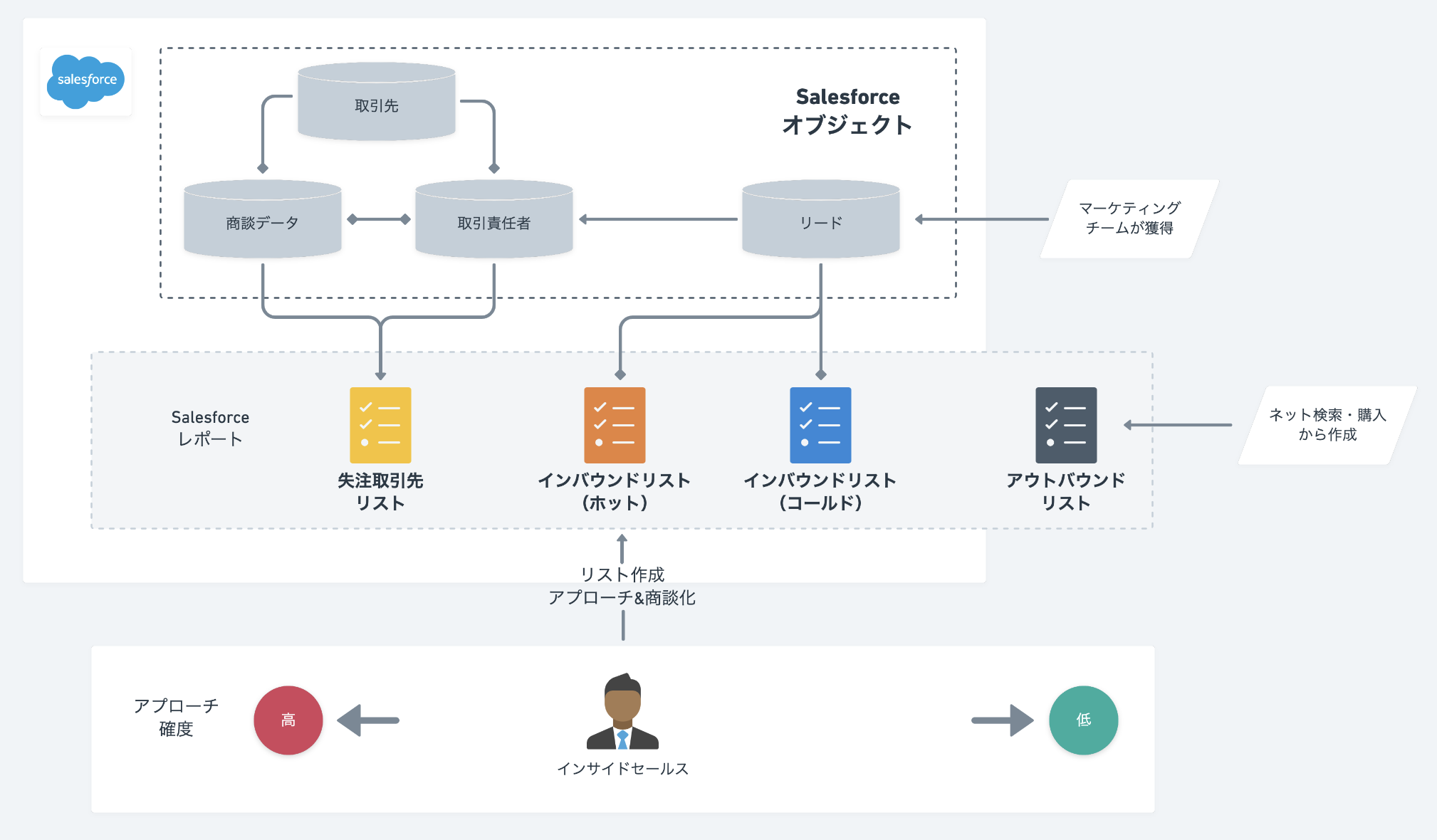

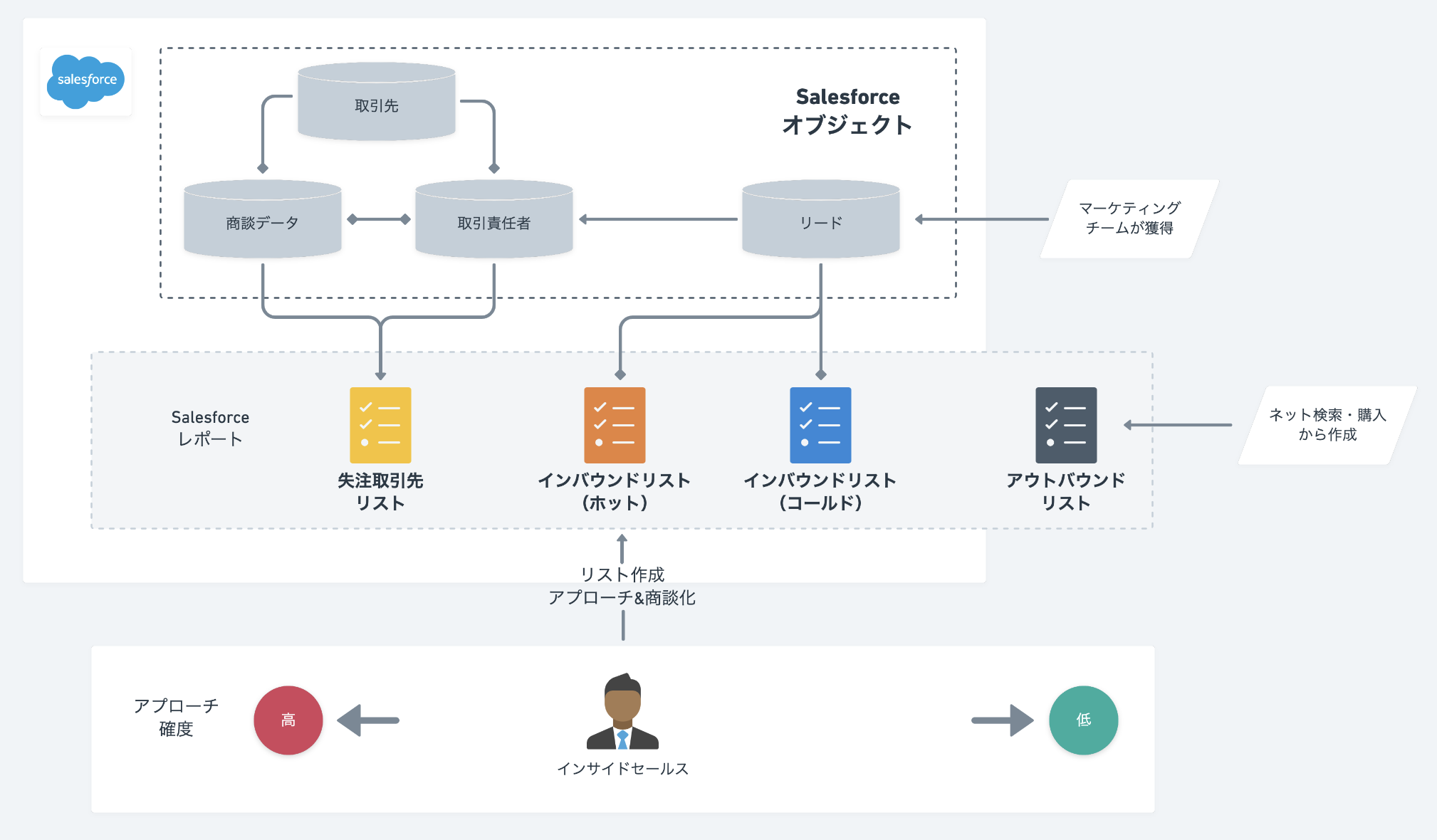

今回は、商談創出の源泉となるリストの区分け方法をSalesforceのデータ構造も交えながら整理してみたいと思います。

インサイドセールスの商談の源泉となるアプローチリストは大きく4つに分けて管理するのが良いと考えています。

①インバウンドリスト(ホット)

②インバウンドリスト(コールド)

③失注取引先リスト

④アウトバウンドリスト

Salesforceではリードというオブジェクトでリード(見込み客)のデータを管理します。

マーケティングが獲得したリードの数が少ないうちはそこまで問題になりませんが、多くなってくると、すべてのリードを一気にインサイドセールスが捌き切るのが難しくなってきます。

そのため、リードの中でも、大きくホットリードとコールドリードに分けて優先順位をつけるのが一般的です。

マーケティングが獲得したリードのうちホットなリスト。

ホットというのは、”今すぐ客”です。すなわち、すでに自社の製品へのニーズが健在化しており、価格など今すぐに商談化しそうなリードです。

このリストはなるべく早く後追いすべきなので、インサイドセールスには最優先でアプローチしてもらうようにします。

ホットなリストの抽出方法は、

などです。

スコアとは、リードの行動履歴データや属性データを元に、加点・減点方式で、リードに点数をつけていくものです。

※スコアはマーケティングオートメーション(MA)のツールに搭載されている機能です。手動で管理は現実的でないので注意。

行動履歴データは、〇〇セミナーに申し込んだやお役立ち資料をデータなどがあります。

また属性データとしては、従業員数や業種や役職などがあります。

<スコア設計例>

・問い合わせした +20点

・サービス資料のダウンロードをした +20点

・セミナーに申し込んだ +10点

・お役立ち資料のダウンロードをした +10点

・導入事例ページを、◯日以内に◯回以上閲覧した +5点

・個人(個人事業主)である −60点

・従業員数10名以下である −10点

・Eメールの配信解除をした −20点

※◯点以上のリードをホットリードとみなす

単純な問い合わせやサービス資料のダウンロードだけでなくこのようにスコアを使うとより効率的にリスト抽出ができます。

一方で、リードデータのうちホットではないリードデータをコールドリスト(リード)とみなして管理・アプローチします。

現実的には、ホットリードよりもコールドリードのほうが母数として多くなるので、このリストを活用して、インサイドセールスがうまく商談を創出できるかが重要になります。

コールドリードのリストの中身(抽出方法)は、例えば、

抽出のポイントとしては、長期的には商談化する可能性はあるが、”今すぐではない客”という点にあります。上記以外にも抽出軸はつくれるとおもいますので、こういった観点で検討すると良いと思います。

なお、コールドリストの抽出においては、

一度アプローチしたが商談化しなかったリード(リサイクルリード)

を取りこぼさないように運用を組むことが重要です。

なぜなら、アプローチしたリードがすべて商談化するということは不可能であり、長期的に何度かアプローチすることで商談化するというのが常であるためです。また、マーケティングからリードが無限に供給することも難しいので、リサイクルを組み込まないとインサイドセールスのアプローチリストはどこかで必ず枯渇します。

※リサイクルリードの中には、コールドリードだけでなく、過去ホットリードになったが商談化しなかったリードも含みます。

こうしたリサイクルリードをSalesforceで適切に管理する際に重要になるのが、リードのステータス管理です。

Salesforceリードにはデフォルトで、”リードステータス”という項目を用意しており、下記の値がセットされています。

※"Qualified"は取引開始といういみですが、アポ獲得と定義するのが個人的におすすめ。

通話などのアプローチの結果、時期や予算など、まだ検討段階に載せれないとわかったり、まだニーズが顕在化しきっていないとわかったタイミングでNurturing(”長期検討”)にデータ更新をインサイドセールスで変えてもらいます。

Nurturingにくり戻されているリードは一律でコールドリストとみなし、マーケティングと協力しながら育成をかけていきます。

ちなみに、時期要因で断られた場合は、インサイドセールスがいつのタイミングで検討するか?をしっかりヒアリングした上で、その時期がきたら再アプローチが漏れないようにデータとして記録しておくと良いです。

また、リードの中には、どうしても商談化しないものも出てきます。例えば、個人事業主などです。こうした明らかなものは、”Unqualified”(見込みなし)に変える運用をします。この運用を加えることで、デッドリード(死んでいるリスト)をコールドリストに入れないという管理も可能です。

なお、ターゲットの定義と検証が完了していない状態で、なんでもかんでも"Unqualified"にしてしまうと、機会損失にもつながるので注意が必要です。個人的には、明らかに商談化しないとわかっているもの以外はとりあえず”Nurturing”にしておくというのを初期の段階では推奨しています。

以前リードから取引開始に進んで、商談したデータのうち、失注した商談データを抽出したリストです。

フィールドセールスでカバーするケースもありますが、フィールドセールスは進行中商談をさばくのに集中していることもあり、意外と見落とされることも多いです。そのため、ここもインサイドセールスのアプローチ対象として管理し再商談化させることが重要です。

このリストを管理するには、商談オブジェクトの”商談フェーズ”という項目で”失注”というデータを保持する必要があります。

また、失注してすぐに再アプローチしても仕方がないため、失注理由や次のアプローチ時期もしっかりヒアリングしてデータを残しておくと良いでしょう。

こうすることで、インサイドセールスへの情報連携もスムーズになり、フィールドセールスに確認せずとも再アプローチの設計ができるようになります。

最後に、アウトバウンドリストです。

アウトバウンドリストはマーケティングチームが獲得したインバウンドリスト以外で、インサイドセールスが自ら作ったリストです。

例えば、顧客のHPからひろってきた企業情報や外部から購入してきたリストです。

※個人的にはリスト購入などは個人情報の問題があり、推奨しない派ですが、実態として購入している企業も存在しているので一般論として記載しています。購入リストをMAツールに登録して一斉メールを送るなどはマナー的にも法律的にもよくないのでそれは最低限避けたほうがいいと思います。

アウトバウンドリストは、①〜③のリストと比べると商談化率も悪く、とてつもなく泥臭いですが、一定成果も得られるので、1つのオプションとしてもっておくと良いと思います。

特に、リストが枯渇してしまって、インサイドセールスのリソースが余ってしまっているのであればこうした取り組みも必要だと思います。

また、エンタープライズ営業などで、どうしても落としたいターゲット顧客がいるが、全く接点がない場合などもやる意味はあります。

例えば、エンタープライズのターゲット企業リストをIRなどの情報を元に引っ張ってきて、経営陣への手紙を送ってコンタクトを取るなども手法としては一般的です。ヒット率は少ないですが、一件でも商談化すれば額が大きくなるのでROIとしては合う場合も多いです。

こうした視点で考えると、インバウンドだけでなく泥臭いアウトバウンド施策も取り組めるようになるとより強い組織へと昇華すると思います。