BtoB事業・マーケティングにおけるKPIには、The Modelをはじめ、一定の方程式があります。

これを実際に機能させる際には、施策実行者レベル、マーケティングマネージャーレベル、事業責任者レベルとレイヤーごとに細分化してあげるとより管理がしやすいと個人的に思っているので、データソースとともに、全体感を図解してみます。

レイヤーごとに管理し、議論することで、大局感を見失わず、かつ細部のグロースレバーがどこにあるのかを瞬時に見分けることができるようになります。

※適宜、拡大してご覧ください。

上流。事業責任者レベルのレイヤーが特に、気にしておくべきKPIツリー。

ここで気にすべきは、

・新規取引企業数(アカウント)が一定期間で何社増えており、受注率は合格ラインを超えているか?

・Churnレートは上がっていないか?

・LTV/CACが適切な水準か?

など。

事業レベルで意思決定すべきことは基本的に経営リソースの調達、再分配なので、これらの指標などを踏まえて、投資コストの増減やプロダクト、営業・セールスなど組織強化、最適化などのチューニングすべきところを探れば良いわけです。

中流。セールスやマーケティングマネージャーレベルが特に、気にしておくべきKPIツリー。

ここで気にすべきは、

・新規で商談数がどれだけ増えているか?想定した比率で受注までいき、単価は適切か?

・新規でリードが増えているか?想定している比率で商談化しているか?

・リードの源泉になる、セッション数は順調に伸びているか?CVRは適切か?

などです。

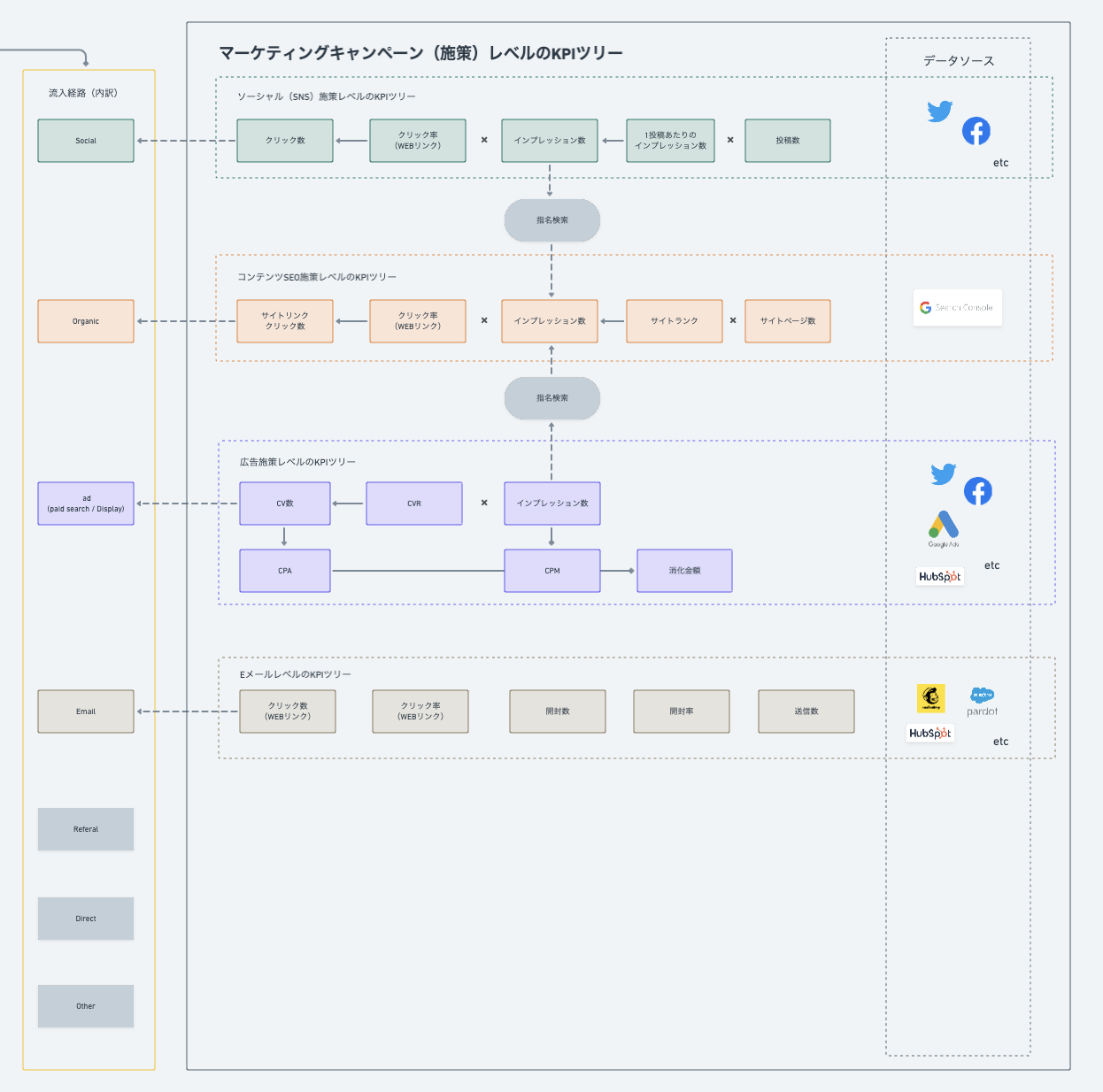

下流。マーケティングキャンペーン(施策)の実行者レベルが気にしておくべきKPIツリー。

ここまで来ると、リードを獲得、ナーチャリングするために、チャネルレベルでの最適化がまずは求められるのでチャネル単位で、さらに細かくKPI設定をして、管理、施策を回せるのが理想です。ただ、人数が少ないうちでどこまで細かく管理するのかは見定める必要があります。事業が大きくなれば、チャネル単位でチームを作るなどして、より精度高くマネジメントできるようになりますが、すぐには難しいでしょう。

このあたりの塩梅を見極めるのは、マーケティングマネージャーの役割です。事業の大局や組織状態をみながら、各チャネルの優先順位付。チャネル間の連携や相乗効果の演出を行う必要があります。

また、図では、デジタル系の施策が中心になっていますが。BtoBでは展示会など、オフラインで有効な手段もあるので、そこも組み合わせながらグロースさせることが重要です。