今回は、”ファネル”という概念について話します。マーケターが施策を設計、実施、検証する上で、重宝している超超超基礎知識です

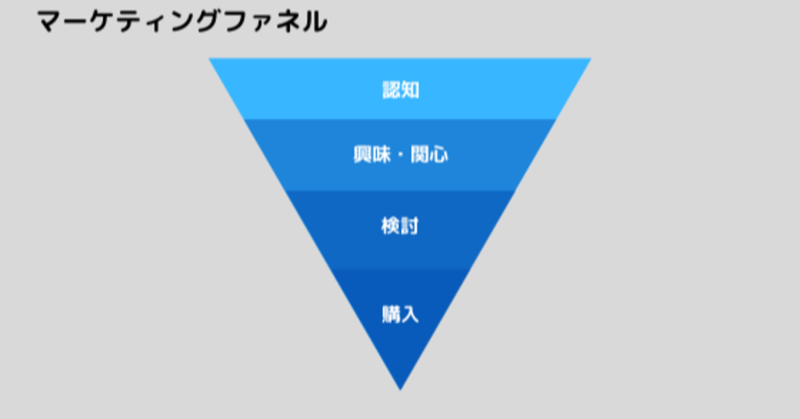

マーケティングファネルは、顧客が商品やサービスを認知してから、購入にいたるまでの行動を段階(フェーズ)に分けて示した図(モデル)です。ファネル=漏斗で、上から水が落ちていくイメージで、上から下にフェーズが進むにつれて、購買意向度が高まっていることを表しています。

図は、最もスタンダードなモデルで、パーチェス(購買)ファネルと一般的に呼ばれています。ファネルはこれ以外にも様々な種類があります。

※実務では、ビジネスの特性や状況によって、形を変えて使うことが多く、「この型通りに当てはめなければならない」というわけではない点に注意してください。

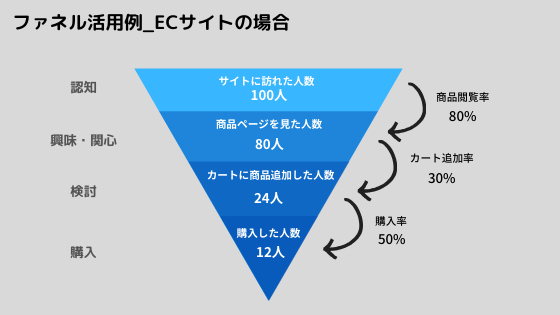

ファネルの意味を知ったところで、実際の活用例をみてみましょう。今回は、ECサイトを例に解説します。

まず、一般的なECサイトのビジネス特性にならって、「サイトに訪れた人」「商品ページを見た人」「カート追加した人」「購入した人」といった具合に、フェーズごとに指標を定義します。その上で、各指標の数字を集計します。

集計結果によると、

認知:サイトに訪れた人が100人。

興味関心:そのうち8割の人が、商品ページを見る=80人

検討:そのうち3割の人が、カートに商品を追加=24人

購入:そのうち5割の人が、購入した人数=12人

ということが分かります。

この情報だけで判断すると、”商品閲覧率”は既に高く改善しても効果は薄そうなので、”カート追加率”や”購入率”を改善するための施策を優先的に行うのが、良さそうだということが分かります。

このように、ファネルを用いることで、ビジネスのボトルネック(問題の根元)を特定し、その上で施策の検討と優先順位を分析することができます。

今回は、ECサイトを例に取りましたが、ファネルは、飲食店やBtoBビジネス、アプリビジネスなど、あらゆるビジネスで基本になる考え方です。自分の関わっているビジネス特性を理解し、適切な指標を設定して、活用してみてください。

マーケティングでは、ファネルをはじめ事象を抽象化した、フレームワークやモデルをよく用います。フレームワーク全般に言えますが、これらは実務家にとってはある種の道具でしかないので、目的に合わせて使い分ければ良いし、自分に合ったものを選んだり、形を変えたりする柔軟さが重要です。

ファネルのアイデアから発展して生み出されたフレームワークをいくつかまとめておきました。こちらも併せてご確認ください。