この記事は連載シリーズです。序章をご覧になってない方は下記からどうぞ。

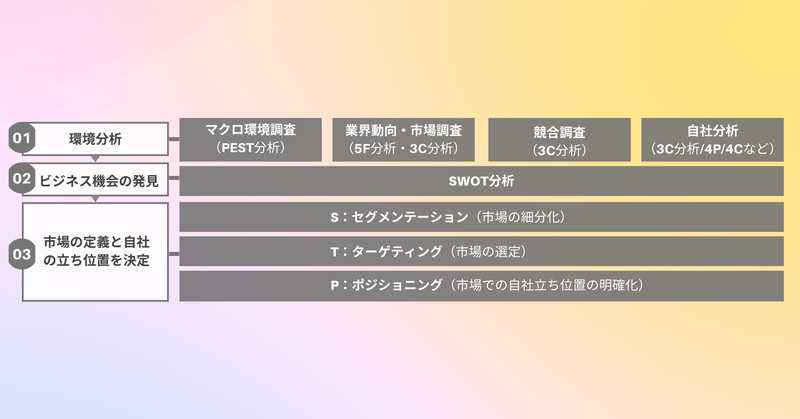

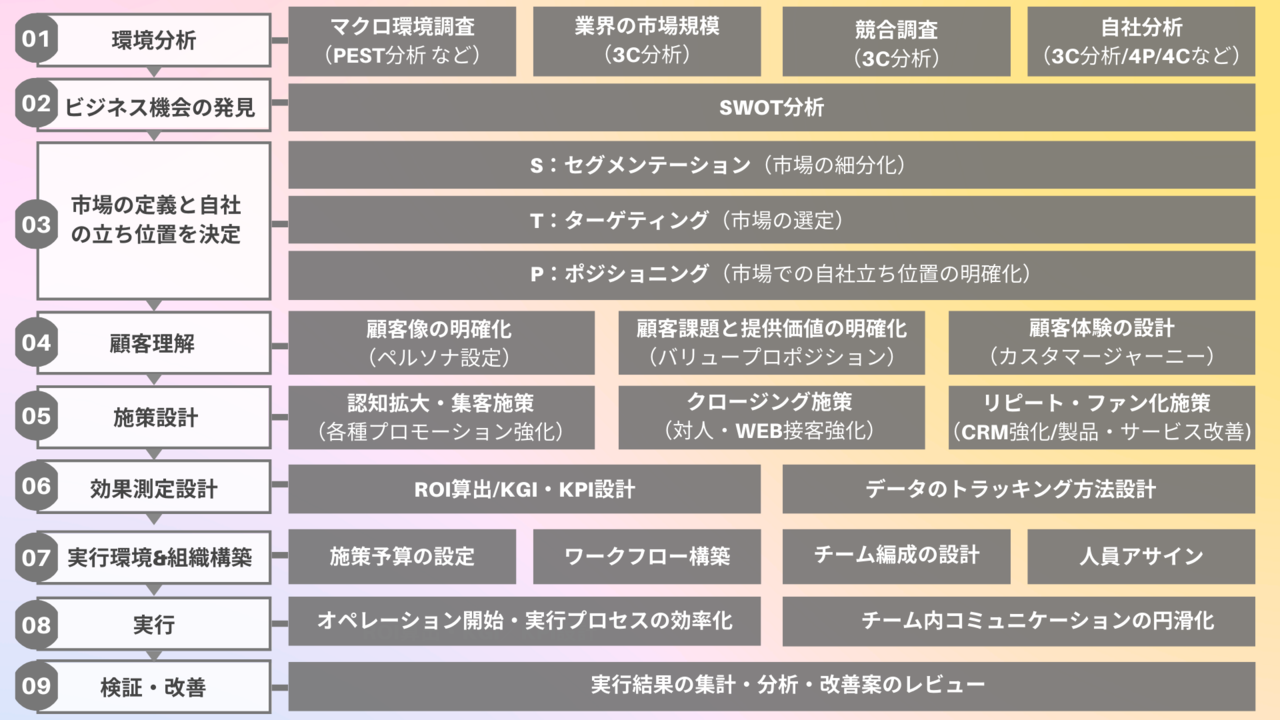

今回は、細分化した9つのマーケティングプロセスの階層のうち、”Phase01_環境分析”〜"Phase03_市場の定義と自社の立ち位置の決定"までを詳しく解説していきます。

Phase01〜03は、戦略設計の最上流のお話しです。マクロ環境調査などは、経営レイヤーの話になるので、経営企画室のような部署やCMOや部長クラスの人がカバーしている場合が多いです。

プロモーションなど個別施策を末端で担当しているマーケターにとっては馴染みの薄い部分もあるかもかもしれませんが、基本概念として抑えておくことをおすすめします。

ビジネスを成功させるには、自社の状況、自社を取り巻く環境の情報も収集し、適切に把握することが重要です。

環境分析は大きく、自社でコントロールできないものを調査対象にする”外部環境分析”と自社でコントロールできるものを調査対象にする”内部環境分析”にわけることができます。

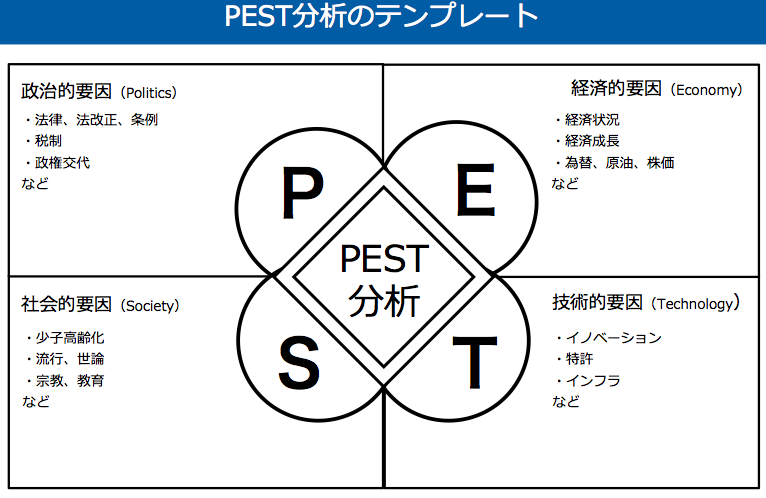

例えば、市況や、政治、技術トレンドなどの大きな社会動向(マクロ環境)の把握は、一種の外部環境分析です。

いち企業が、大きな社会トレンドに逆らうことは、まず不可能なので、戦略を立てる上では適切に把握しておきたい前提条件です。

マクロ環境の把握で便利なフレームワークとしては、PEST分析が有名です。

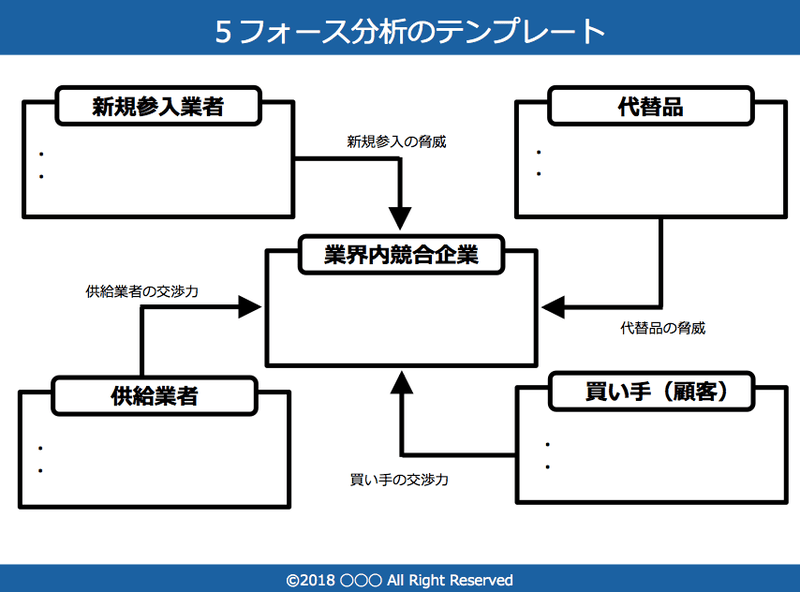

また、自社が身を置く、業界動向を把握することも重要です。

こちらも有名なフレームワークとして、5F(ファイブフォース)分析というものが存在します。5Fでは、業界の競争要因が分析できます。

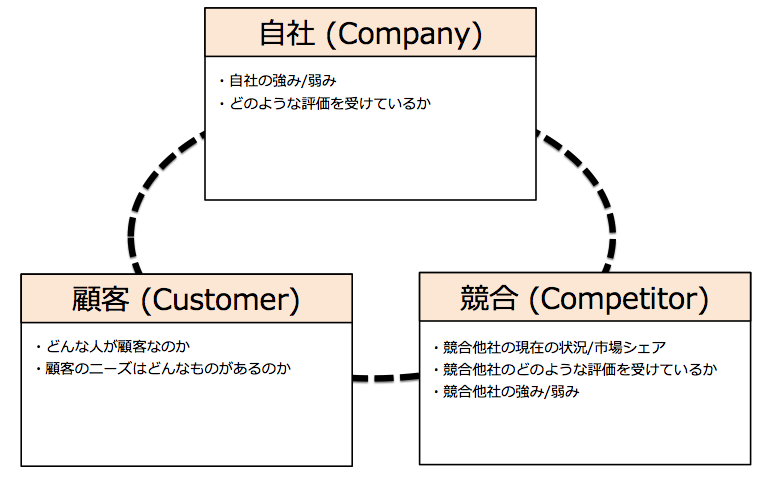

他にも、3C分析というフレームワークもあります。こちらは、市場(顧客)、競合、外部環境に加えて、内部環境である、自社のリソース状況や強み・弱みを包括して分析するためのフレームワークです。

3C分析では、顧客ニーズを整理した上で、最終的に、自社と他社の戦略の違いを明確にするために用いることが多いです。

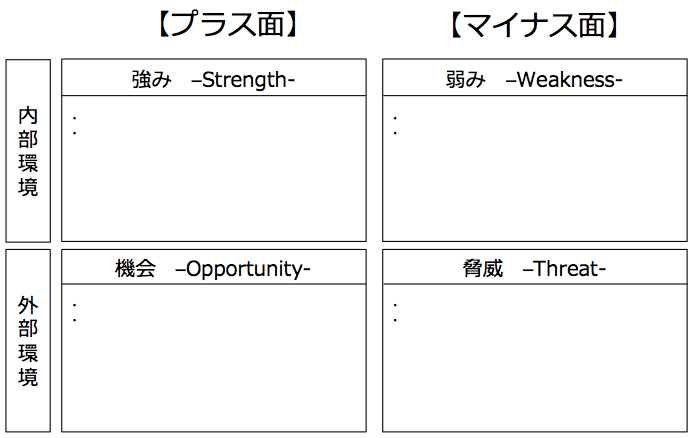

自社の置かれている環境の情報を整理・把握できたら、自社にとってのビジネスの機会を見定めて、自社が重点的に取り組むべき戦略目標を固めます。この時の整理方法としては、教科書的には、SWOT分析を用いることが多いです。

SWOT分析では、自社の強みと弱みを把握したうえで、チャンス・ピンチの際にどう立ち振る舞えばいいのかをはっきりさせます。

戦略目標が固まったら、基本戦略、つまりは基本的な市場の攻め方を決めます。フレームワークとしては、STP分析が有名です。

分析の手順を簡単に解説すると以下の通りです。

まず、人口統計的変数などの数値データを軸に市場を細分化(S:セグメンテーション)します。

次に、細分化された市場の中で、自社が特に注力する領域を決めます。(T:ターゲティング)

最後に、他社製品・サービスとの違いを見出して、優位性を出せる自社の立ち位置を明確化します。(P:ポジショニング)

ビジネスにおいては、どこの市場に身を置いているかで成長度がほぼ決まります。素晴らしい施策を展開しても、選んでいる市場や立ち位置が悪ければ、ほとんどの場合うまくいきません。逆に打ち手がめちゃくちゃでも、選んだ市場が良くて、なぜかうまくいくケースもあります。

そのため、常に自社が今どこの市場を攻めていて、どのポジションにいるのかを把握し、調整することが大前提として求められます。

今回紹介した、01〜03までの階層は、基本戦略を立てるときは、セットで考えてしまうことが多いです。大きな方針に関わる部分で、ここを見誤ると、事業が思いもよらぬ方向にいくところなので、しっかりと詰めておきたいところです。

なお、今回は、戦略の上流部分のパートの解説だったので、フレームワークを中心にとりあげました。しかし、紹介てきたようなフレームワークを全て使ばなければならないわけではないという点には気をつけましょう。

フレームワークにはそれぞれ特徴があり、利用用途も異なるので、必要応じて、使い分けるということが必要です。

次回は、Phase04_顧客理解について解説します。