この記事は連載シリーズです。序章をご覧になってない方は下記からどうぞ。

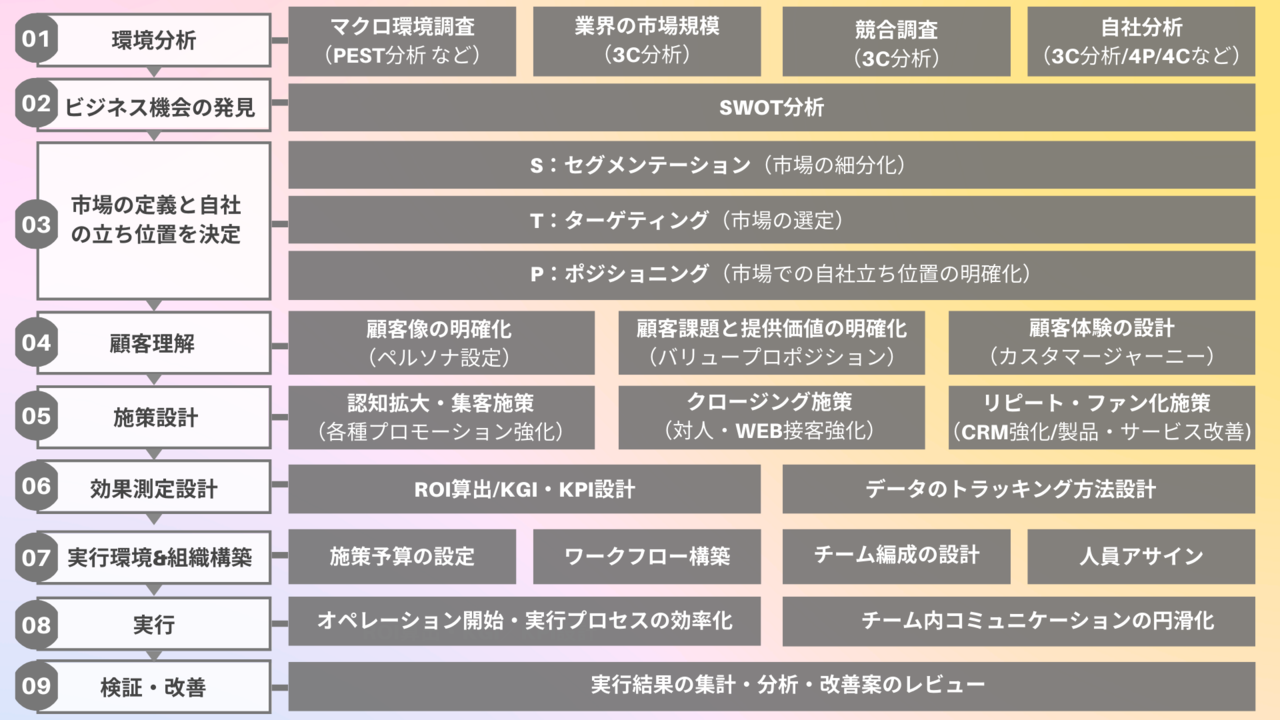

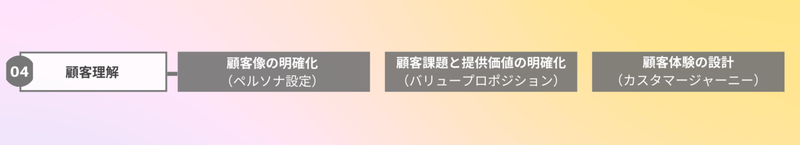

今回は、細分化した9つのマーケティングプロセスの階層のうち、”Phase04_顧客理解”について詳しく解説していきます。

ターゲット市場と自社のポジションが明確になったら、対象の顧客の理解を深めていきます。顧客理解が浅いと、以降の施策がうまく機能しないので、市場選びと同じくらい、顧客理解は重要です。

顧客を理解する上で、具体的にやると良いこととしては主に3つです。

①顧客像の明確化

②顧客課題と提供価値の明確化

③顧客体験の設計

順番に解説します。

まずは、自社の製品・サービスを提供しようとしている、顧客がどういう人物なのか?その人の解像度を高める必要があります。いわゆるペルソナの設定というやつです。

ペルソナを考える時の、一般的な項目例を下記にまとめました。スプレッドシートにでも、プロファイリングしてあげるといいと思います。

【ペルソナ設定の項目例】

・仮名(存在しない人物でもいいので、具体的な名前を明記)

・性別

・年齢

・年収

・家族構成

・住まいの地域

・何に意欲を感じるか?

・何に不安を感じるか?

・尊敬する人物。憧れている人物

・休日出かける場所。出勤前によくいく場所。休日に行う趣味。

・よく見るテレビ番組、新聞、WEBメディア。頻繁に利用するサービス。

・自社の製品・サービスを買う一般的な理由

・生い立ち

BtoBの担当者のペルソナを明確にしたい場合は、上記に加えて、次にあげる項目も追加してあげるといいかもしれません。

【BtoBの担当者のペルソナを考える場合の追加項目】

・所属する会社の規模、業界

・部署

・役職

・会社で求められている役割、成果

・同僚や上司との関係

・仕事での悩み、喜び

・今までのキャリアの軌跡とこれから歩んでいきたいキャリア像

ペルソナをプロファイリングしてあげると、顧客の一般的な消費行動や重視している価値観がみえてきます。

そこまで明確になっていれば、効果的なチャネル選定や、心に刺さる訴求メッセージを具体的に定めることが可能になります。

また、チーム内でターゲットのイメージ共有も可能になり、施策の実行、検証サイクルを回すこともスムーズになります。

なお、メインのターゲット顧客が複数いる場合は、その数に応じて、ペルソナを用意すると良いです。

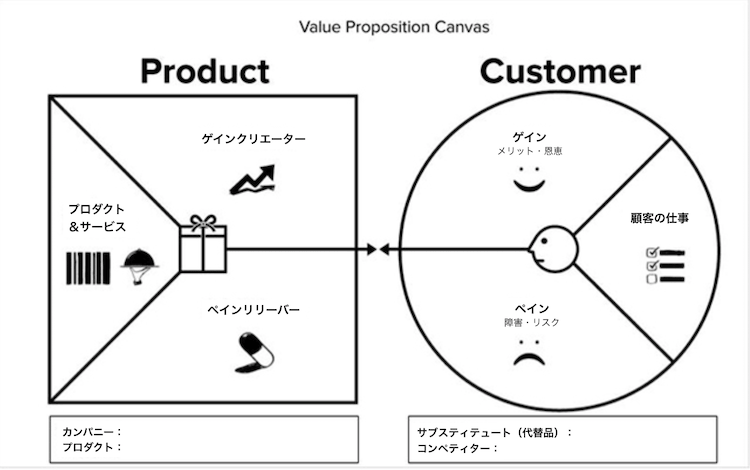

顧客のペルソナを定義できたら、具体的な課題を適切に捉え、製品・サービスがベストな解決策を提供できているかを明確にします。

つまり、自社の製品・サービスを顧客が”買う理由”を明確にします。

手法としては、バリュープロポジションキャンバスが、有名で便利です。

バリュープロポジションの使い方は下記の通りです。

STEP1:

顧客の課題をゲイン(メリット・恩恵)とペイン(障害・リスク)の2つの観点から、整理します。

STEP2:

自社の製品・サービスが提供する解決策を、”ゲイン”を生み出す要素(ゲインクリエイター)とペインを軽減できる要素(ペインリムーバー)の2つの観点から、整理します。

STEP3:

”ゲイン”と”ゲインクリエイター”。”ペイン”と”ペインリムバー”。課題と解決策が適切に噛み合っているかを確認する。

なぜ、このような整理が必要かというと、作り手と使い手の視点は違い、ズレが生じやすいからです。自社の視点のみで開発を進めた結果、顧客にとっては全く使えないものが生まれる、というのはサービス開発のあるあるです。

なお、リリース当初から顧客課題を完璧に捉え、解決策も万全という製品・サービスは存在しないため、リリース後に改善を繰り返して、クオリティを高めていくのが実際です。特に、新しいサービスにおいては、顧客自身が、課題に気づいていない場合も多く、ある程度仮説が立てば、ささっと試してしまうのが吉です。

このあたりの考え方や手法は、”リーンスタートアップ”あたりが有名なので書籍のリンクを貼っておきます。特にスタートアップ界隈の人ならほとんどの人が基本として知っている定説なので、未読の人は是非、読んでみてください。

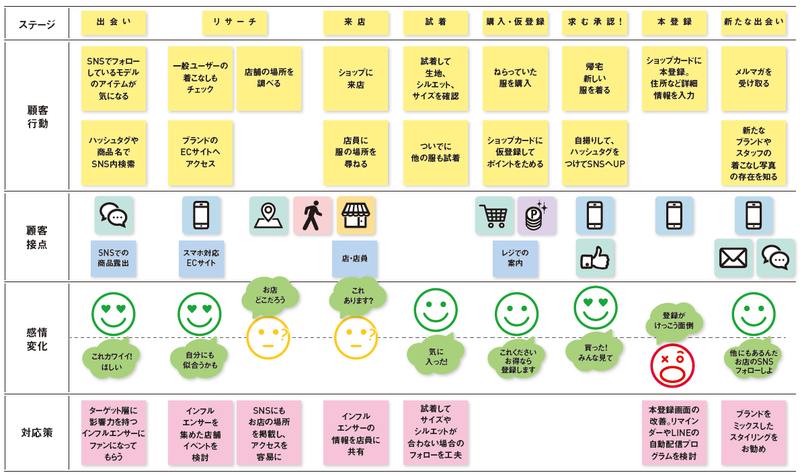

①顧客像と②自社製品・サービスの価値が下記課題が明確になれば、最後に、顧客体験を設計します。

顧客体験。ユーザー体験ともいいます。業界用語を使うとUX(User Experience)です。

”①顧客像”と”②顧客課題と価値”の話は、点(顧客の状態)の話であり、時間軸(線)の観点がありませんでした。一方、これから話す、顧客体験の話では、購買プロセスも加味して、時間軸の観点をいれてあげます。

実際のマーケティング活動では、顧客の意向度をあげるために、いかに施策を展開するかに、ほとんどの時間を費やします。

今まで、解説してきたことは、マーケの基盤としては大事ですが、成果にコミットする意味では、ここからが本番です。

顧客体験を設計する上で、最も有名な手法は、カスタマージャーニーマップです。

カスタマージャーニーマップでは、まず、顧客の購買意向度を横軸で、整理します。(図でいうと”ステージ”の部分)

その上で、顧客の行動や感情、接点(チャネル)をそれぞれ洗い出します。そして、最後に、プロモーション施策など、対応策を決定します。

スプレッドシートなどで簡易的に行ってみるのがまずはいいと思いますが、詳しい作り方を体系的に学びたいという方は下記の書籍などをみてみると良いかもしれません。

また、カスタマージャーニーマップの他に、”パーセプションフロー・モデル”という別のフレームワークもあります。

カスタマージャーニーマップでは、カバーできない部分もあるため、最近は、こちらも市民権を獲得してきています。個人的にはこちらも場合によって使い分けることも多いです。詳しくは下記をご覧ください。

は、こちらも市民権を獲得してきています。個人的にはこちらも場合によって使い分けることも多いです。詳しくは下記をご覧ください。

なお、カスタマージャーニーマップもパーセプションフロー・モデルも”マーケティングファネル”という概念が基礎にあります。

なお、カスタマージャーニーマップもパーセプションフロー・モデルも”マーケティングファネル”という概念が基礎にあります。

そもそもマーケティングファネルについて理解していない人は、下記をご覧ください。

以上、Phaze04_顧客理解のパートでした。

製品・サービスが”売れ続ける”状態を作るためには、顧客の”期待値”を超える、”体験”を提供し続けるということがまず必要です。

製品・サービスで得られる実際の体験>=顧客の期待値

そのために、マーケターとしては、

”①顧客像を明確化”によって、顧客の人柄の解像度をあげ、

”②顧客課題と提供価値の明確化”によって、顧客が買う理由を見定め、

”③顧客体験の設計”によって、適切なコミュニケーションのあり方を決める

ということが、求められると思います。

ちょっと長かったですが、今回お伝えしたことを、実戦に取り入れて、自分のものにしてもらえると嬉しいです。

次回は、具体的な施策設計における考え方を解説したいと思います。