この記事は連載シリーズです。序章をご覧になってない方は下記からどうぞ。

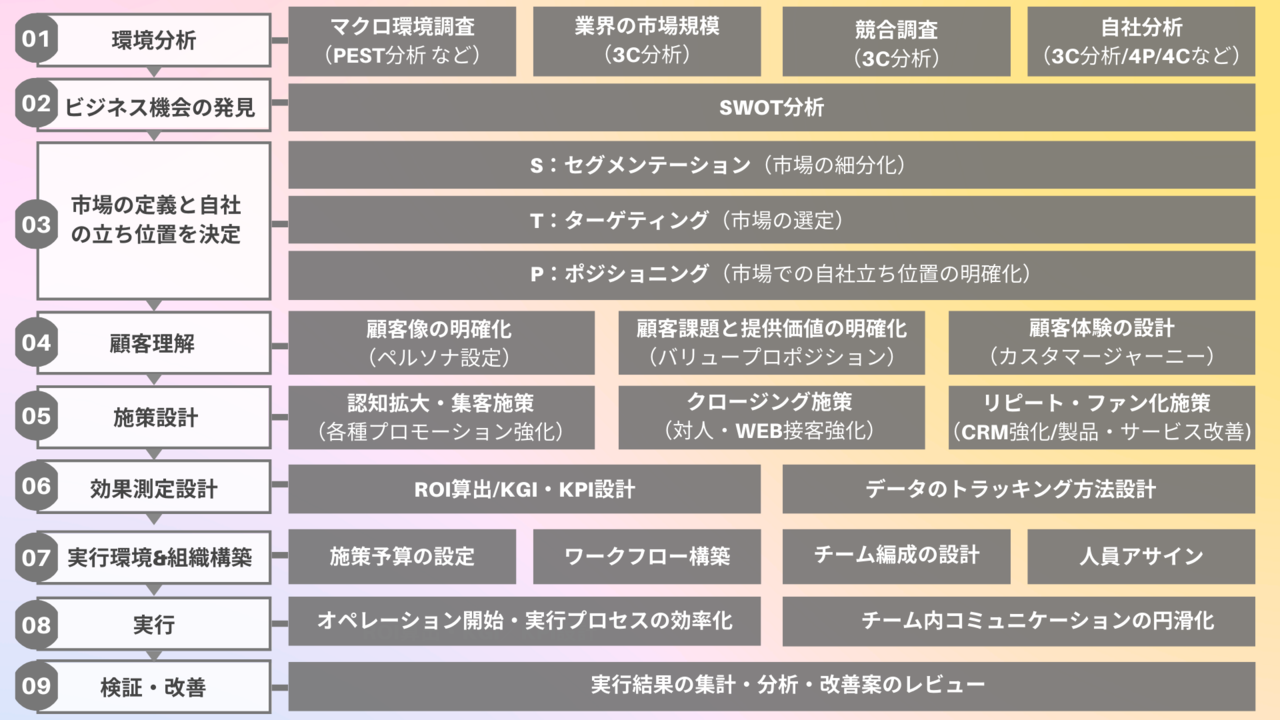

今回は、細分化した9つのマーケティングプロセスの階層のうち、”Phase05_施策設計”について詳しく解説していきます。

顧客理解ができたら、個別のマーケ施策を具体的に設計していきます。

事業特性によって多少変わるとは思いますが、標準化すると、マーケティングにおける施策は下記3つに大別できるのではないかと考えています。

①認知拡大・集客施策(各種プロモーション強化)

②クロージング施策(対人・WEB接客強化)

③リピート・ファン化施策(CRM強化/製品・サービス改善)

マーケティングファネル的に考えると、①から③にいくにつれて、より自社との関係値が濃い顧客(ロイヤルカスタマー)へと上がっていく、というイメージです。

順番に解説していきます。

この施策を行う主な目的は2つです。

<認知>

自社の製品・サービスを顧客が思い浮かべる機会(マインドシェアまたはブランドシェア)を広げること。

<集客>

サイト訪問・インストール・会員登録・問合せ・来店など、新規の見込み客を集めること。

では、認知拡大・集客施策で具体的にとり得る手段には何があるか?

ここでは、PESOモデルというフレームワークを用いて、標準的なプロモーション手段を整理していきます。

お金を払ったメディアへの露出をさします。いわゆる広告全般のこと。

お金さえあれば、簡単に露出できるが、媒体によっては高額なため、資金的な体力が必要です。

【マス広告(オフライン)】

・テレビCM

・新聞広告

・ラジオ、雑誌広告

・交通広告、看板広告

【WEB広告(オンライン)】

・純広告

・リスティング広告

・ネイティブ広告

・SNS広告

・アフィリエイト広告

・アドネットワーク/DSP

・動画広告

etc

第三者が保有するメディアでの露出です。広報活動全般を指します。メディア主体で取り上げられる情報が決定、発信されるので、自社ではコントロールできないのが特徴です。その分、第三者目線での評価なので、顧客からの信用や評判を「獲得」しやすいメディアです。主要メディアで取り上げられれば、低コストで大きな認知を獲得できるのが利点です。

・テレビ/ラジオ番組への出演

・新聞記事への掲載

・雑誌(紙媒体)での掲載

・ネットニュースなどWEBメディアでの掲載

・芸能人やインフルエンサーによる紹介

・口コミサイトでの良い評判

etc

顧客によるオフラインやSNSでの口コミの共有。基本的には、消費者によって、情報がコントロールされる。しかし、自社SNSアカウントをうまく使えば、拡散を生み出すことも可能です。SNSマーケティングの文脈で語られることの多い領域。

・Youtube

・TikTok

・LINE

・Note

etc

自社が「所有する」メディアのこと。発信内容から、メディアコンセプトまで、自社で意思決定できるのが特徴です。立ち上げ当初はほとんど閲覧者はなく、長期的に取り組まないと成長しないのが難点です。そのため、自分たちでコンテンツを継続的かつ長期的に作成、発信することが必須になります。最初は苦労しますが、一度大きくできれば、そこから先はローコストで集客に貢献してくれます。コンテンツマーケティングの文脈で語られることが多い領域です。

・コーポレートサイト

・製品、サービスサイト

・社員ブログ

・自社の公式SNS/アプリ

・キャンペーンサイト

・メールマガジン

・自社が管理する店舗/イベント

etc

PESOモデルを通じて、様々なメディア(媒体)を紹介しましたが、認知・集客施策では、それぞれを組み合わせることで、より少ないリソースで、大きな効果が得られるため、戦略的には、媒体間の相乗効果をいかに演出するかがキモになります。

この施策を行う主な目的は下記です。

<クロージング(接客)>

新規で集客した見込み客に、製品・サービスを購入・利用してもらうこと。

認知拡大・集客がうまくいったとしても、顧客が実際に製品・サービスを購買または利用するとは限りません。そのため、購買や利用を促す、クロージング(接客)施策を設計し、展開する必要があります。

クロージング施策は、WEBサイトなどを介した”WEB接客”と、人が直接対応する”対人接客”に大きく分けられます。

WEB接客では、製品やサービスのWEBサイト(EC事業ならECサイト)を軸に、顧客が求める情報を提供し、自然な流れで、購買または利用を促していきます。

WEB接客を強化する上で基本的に抑えておきたいこととしては、下記に集約されると思います。

①顧客が欲しい情報をわかりやすく提供できているか?

・サービス説明(ベネフィットは明確か?ユースケースは?)

・利用者の声、導入事例(評判はどうなのか?)

・料金について(プランはわかりやすいか?)

・よくある質問(顧客の疑問に答えられているか?)

・運営会社について(信頼たる運営元か?)

etc

②購買または利用まで、スムーズに到達できるようになっているか?

・目的のページへすぐに到達できるか?サイト設計は複雑でないか?

・ページ間の回遊はうまくいくか?

・お問い合わせや申込フォームの取得項目数は適切か?

・サイトの読み込み速度は遅くないか?エラーは起きてないか?

・デザインは見やすいか?

etc

WEBサイト構築のあるあるとして、一度リリースした後、一切改善せずに放置という企業も多いです。しかし、当初の設計のまま運営すると、意外と顧客を取りこぼしている場合も多く、基本的には、CVR(コンバージョンレート)や離脱率、ページごとの閲覧数などの数字も見ながら、改善前提で構築、運営するというのが吉です。(改善頻度は事業特性によって変わるのでどれくらい時間をかけるかは判断が必要。)

BtoBサイトに限りますが、下記のブログはサイト設計にめちゃめちゃ役に立ちますので、是非、一読ください。

インターネットが発達して、WEBでほとんどの情報を得られるようになったため、対面での接客が必要になる段階では、顧客の検討がほとんど終わっているケースも多いです。

また、最近では、チャットボットや、FAQシステムなど、顧客がより簡単にWEB上で問題解決・検討できるような仕組みも発達しています。そのため、今後、さらにWEB接客の重要性が増してくることでしょう。

対人接客は、対面で人が製品やサービスの説明をして、購入または利用してもらうというものです。

対人接客というと、飲食店やショップでの対応を想像する人も多いと思いますが、ここでは、”BtoB”における対人接客に絞って解説します。

BtoBの対人接客の代表例といえば、”営業”です。

最近では、営業を、電話やWEBでの面談を軸にした内勤型の、”インサイドセールス”と、従来の企業に訪問して商談する外勤型の”フィールドセールス”に二分し、分業体制でクロージングをかけるのが主流になりつつあります。

分業によって、インサイドセールスは見込み客との接触回数を高めることに集中し、フィールドセールスは提案に集中することで、より効率的に売上を上ることが可能になります。このあたりは、SalesforceをはじめSFAツールが発達したことによって可能になりました。

また、BtoBは検討期間が長いので、セミナーやカンファレンスなどのイベントを開催して、購買意向度を高めるというのも鉄板になっています。

このように、BtoBの営業はかなり科学的に進められるようになってきており、この流れはさらに加速すると思われます。

昔は、営業は企業として最も主力な機能でしたが、最近では、マーケティングの一部の手段でしかないという考え方が一般的になりつつあります。そのため、個人的には、営業畑一本でキャリアを築くというのは限界がくるのではと思っています。

今回、コロナがあって、オンラインでの面談も浸透しそうなので、従来の営業の機能はより薄くなるかもしれません。

そのためにも、営業職の人もマーケティング的な観点やスキルを習得しておきたいところです。

この施策を行う主な目的は2つです。

<リピート>

既存の顧客に継続して、製品・サービスを購入・利用してもらうこと。

<ファン化>

製品・サービスを愛してもらい、知人、友人に口コミで勧めてもらうこと。

再購入してくれるリピーターや、周囲に口コミを広げてくれるファンをつくることは、ビジネスが安定的に伸びる上で、不可欠な要素です。

そのための、主な注力事項としては下記になると思います。

◆CRM(顧客関係管理)の強化

◆製品・サービスの体験改善

CRMとは、Customer Relationship Managementの略で、顧客の情報を管理、関係性を構築する概念とそれを実現するシステムの事を指します。

CRMの基本的な機能としては下記の通り。

・顧客情報の一元管理

ー顧客の基本情報、顧客との取引履歴や行動履歴の管理など

・メール配信

・問合せの管理と顧客対応

・データ分析、レポート

・マーケティングキャンペーンの管理

etc

顧客情報がきれいに整理され管理できていれば、長期間に渡って顧客とコミュニケーションをとれる、顧客の分析が可能になるなどというのが、CRM強化の最大の利点です。

顧客管理は、スプレッドシート やエクセルでやってしまっている企業もまだまだ多いかもしれませんが、管理が煩雑になったり、リアルタイムで数値進捗が掴めないといった状況に陥りかねないので、なんらかのシステムを導入、構築し、強化したほうがいいです。

CRMまわりの事業者としてはSalesforceやHubspotが有名です。

なお、SalesforceやHubspot はツールとしては非常に優れていますが、導入するだけでは、まったく意味をなしません。

データマネジメントの設計・構築、組織への定着化をできる人材は意外に少ないので、導入前に、コミットする人材を確保、配置し、中長期に渡って、構築していく覚悟が必要です。

リピート・ファン化を成功させるためには、前提として、下記の公式を自社のビジネスで成り立たせる必要があると考えています。

【顧客が製品・サービスに”価値”を感じる公式】

製品・サービスで”実際に得られる体験”>顧客の”期待値”

式は、実際の体験が、顧客の期待値を上回っていれば、顧客は製品・サービスに価値を感じるということを示しています。

製品・サービスで”実際に得られる体験”>>>顧客の”期待値”

また、上記のように、期待値の2倍、5倍、10倍と、大きく上回る感動レベルの体験が提供できていれば、リピート・ファン化はうまくいくでしょう。

この式から、リピート・ファン化のために、まずマーケターとしてやるべきこととしては下記の2パターンに集約されると思います。

製品・サービスの体験(右辺)を上げる

or

顧客の期待値(左辺)を下げる

これはずばり、製品・サービスの改善を行い、実際に得られる体験を向上するということです。

・製品、サービスの機能やスペックによってもたらされる利便性や利益を高める必要があるのか?(機能的価値)

・製品、サービスを所有したり体験することで得られるポジティブな感情を高める必要があるのか?(情緒的価値)

体験の向上といっても様々な角度があるので、顧客のフィードバックをすばやく回収しながら、改善を積み重ねていく必要があります。

顧客の期待値を”下げる”というよりは、”過剰に上げない”という表現が正しいです。

期待値コントロールという考え方がありますが、マーケティングにおいても、ある程度コントロールが必要です。

代表的な例としては、誇大広告。

誇大広告=商品の内容・価格などが実際より優れているように表現し、消費者に誤認を与える広告。

当たり前のようですが、例えば、プロモーションチームが新規集客数をあげることにのみ注視してしまった場合、誇大広告とまでは行かないまでもちょっとメッセージを盛りすぎてしまうなんてことは起こり得ます。

期待値を過剰にあげると、その後の、満足度にも関わるので、全体感をみて、バランスを取ってあげる必要があります。

以上、施策設計の話でした。

それぞれ個別に解説しましたが、戦略側に立った場合は、①〜③がスムーズに連携できるようにすることも重要です。

つまり、①が飛び抜けて、うまく行っていたとしても、②、③がまったく機能していなければ、ビジネスとしては成り立たないということです。

マーケターとしては、①〜③の各施策の効果最大化に取り組みながらも、全体感としてバランスは取れているか?を常に確認、調整していくことが求められます。

実践で、①〜③のどの施策が、今、足りていて、足りていないか?、どこから優先すべきか?

今回解説した内容をもとに、整理してもらえると嬉しいです。

なお、施策のバランスをモニタリングするための考え方については、次回、Phaze06_効果測定設計で、取り上げたいと思います。