この記事は連載シリーズです。序章をご覧になってない方は下記からどうぞ。

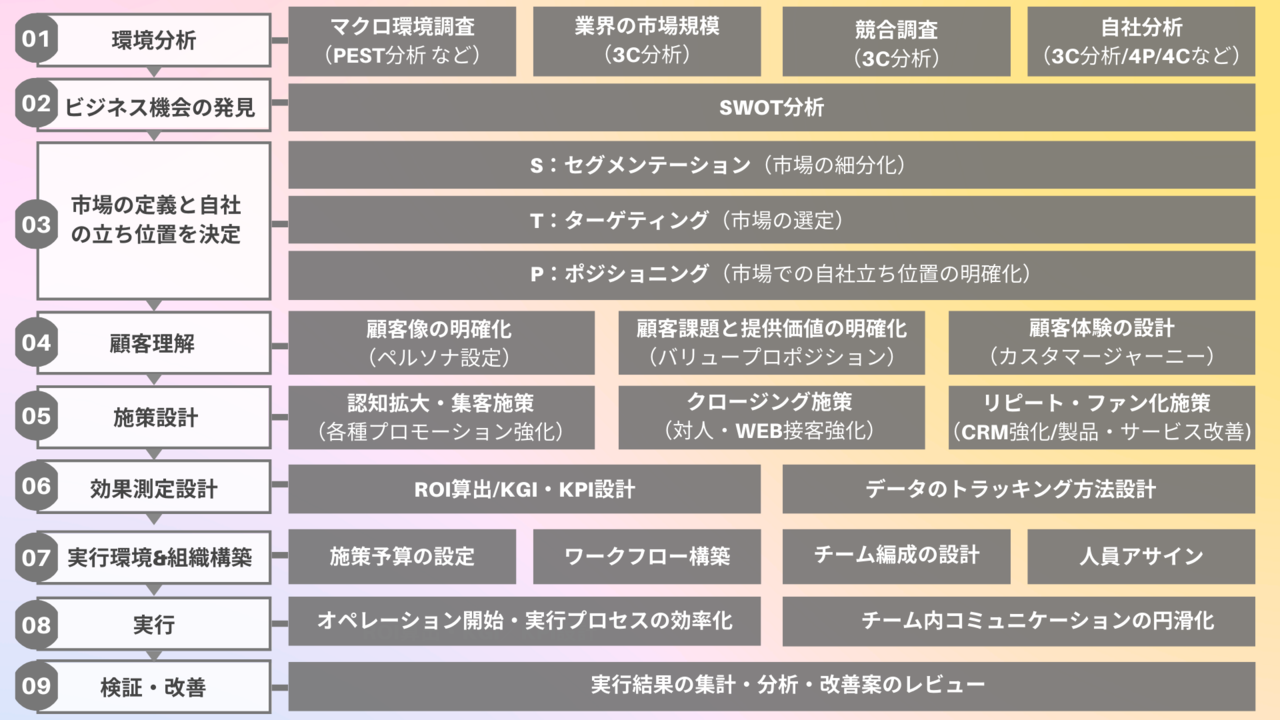

今回は、細分化した9つのマーケティングプロセスの階層のうち、”Phase06_効果測定設計”について詳しく解説していきます。

ある程度、施策として何をするのかを考えたら、数値の目標と、それを定点で観測するための計測方法を考える必要があります。

順を追って説明します。

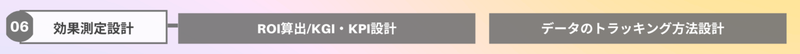

数値目標の設計をする際には、KPIツリーを一度描いてしまうのがいいです。

※そもそも、KGI/KPIという言葉を聞いたことがない方向けに、解説文をのしておきます。

KPIとは、Key Performance Indicatorの頭文字を取った言葉で組織目標達成の度合いを定義する「ものさし」のこと。この小さな「ものさし」を一つ一つ達成していくことでKey Goal Indicatorの頭文字を取ってKGIと呼ばれる組織の大目標を実現します。

KPIツリーは、KGIというビジネス上の大目標(ゴール)を頂点として、ゴール達成にむけて、必要な中間指標(KPI)との関係性を、ツリーの形状で可視化したものです。

KPIツリーでは最終的な成果地点の指標(KGI)を決めてから、それを各中間指標(KPI)へと、因数分解していきます。因数分解は、基本的に、四則演算で完結します。

因数分解した指標をそれぞれ計測し、定点で見るとうまく伸びていない、指標がわかります。つまり、その施策や事業におけるボトルネックが見えてきます。

そのボトルネックを丁寧に潰していき、全体のバランスをみながら、成長させていくことをします。

KPIの分解は階層が深ければ、深いほどより具体的なアクションが見えるようになります。

もし、KPI設定したけど、特に何をすればいいかわからないという場合は、階層が浅い場合が多いので、もうひとつ深堀りしてみましょう。

なお、そもそも見るべき指標が間違っている場合、いくら深堀りしても意味はないので、その点には注意してください。

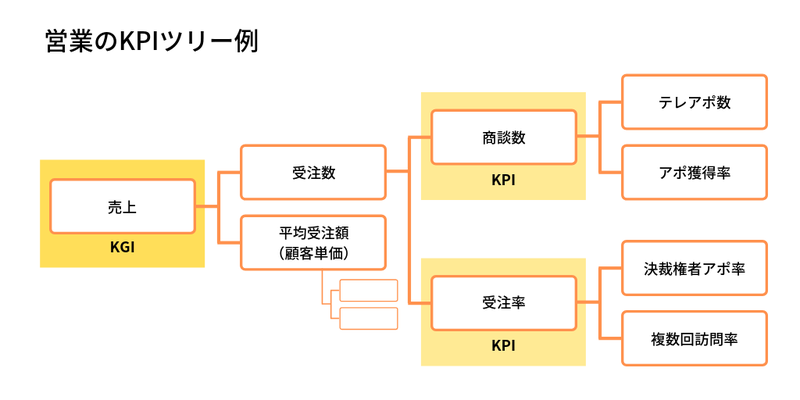

見るべき、KPIというのは、事業ややる施策によって変わりますが、ここではBtoB事業における標準的なKPIツリーを例をあげておきます。

適宜自分のビジネスや施策にあわせて変形させてみてください。

また、上記は、売上が一番になっていますが、最終的には、ROI(投資対効果)も算出するのが理想です。そのために、施策ごとのコストと期待収益を計算しなくてはなりません。

マーケティングにおいては、コストのかけすぎも問題だが、かけなさすぎも問題です。施策ベースで、LTVや利益額をしっかり把握し、適切な再投資のサイクルをつくることが事業を伸ばす上では必須になります。

KGI・KPIの設計は、コツを掴めば割と誰でも簡単にできます。

ただ、実際に振り返るための定量的な数値計測の仕組み(トラッキング設計)ができていないと、まったく機能しません。

なので、KPI設計をするときは、各指標の数値をどうやって計測するかをセットで考えなくてはなりません。また、いつ確認するのか?タイミングも設定しておいた方がいいです。チームであれば、定期的に振り返る会議体など設定するのがいいと思います。

信じられないかもしれませんが、KPI設計はしたものの、一度も結果を振り返らず、何も学習せず、ノリでやり続けるという事業は意外と多いのです。

もちろん、KPIは万能ではないので、KPI設計して、振り返れば万事解決とはいっていません。(圧倒的なアクション数が功をそうして、ノリでも伸びていくという事業があるのも事実)

そもそも、すべてのビジネス課題を定量的に数値で計測するということは不可能です。領域によっては、定性的な情報などをもとに、折り合いを付けながら適切な意思決定を可能にすることも必要だということを覚えておくといいと思います。

マーケ未経験でも、イメージしやすいのは、Google Analyticsなどを用いたWEBアクセス解析による行動分析などでしょうか?

・どれくらいのユーザーが自社のWEBサイトに訪問しているか?

・WEBサイト上のどのページをどれくらいの時間見たか?

・WEBサイトで商品を購入した人はどれくらいか?

・どこ経由で、サイトに訪れたか?

いわゆるセッション数やCV数、流入経路などは、WEBマーケのKPI設計ではよく出てくる指標で、WEBアクセス解析の技術を用いてそれらは定量化できます。上記は標準的な情報ですが、アクセス解析はもっと高度で、奥が深い領域でもあります。

WEBサイトだけでなく、TwitterなどSNSのデータ、アプリのデータ、SalesforceなどのSaasを利用した営業データの蓄積など、マーケティングテクノロジーの進化に伴って、トラッキングできるデータは急速に増えています。

オフラインのビジネスでさえ、オンラインとの接続によってデータ化がすすんでいるので、データを軸にしたマーケティングはもはや当たり前になっています。

また、トラッキング技術や環境だけでなく、データの管理、分析、可視化の技術も高度化しています。

例えば、ビジネスインテリジェンスと言われるツールも最近普及してきており、個々に散らばるデータを一元管理、よりスピーディーに、柔軟に分析、意思決定することが可能になってきています。

個人的に、注目しているのは、Googleが買収したLookerというサービスです。

こちらはBigQueryなどのデータウェアハウス(巨大なデータの倉庫みたいなもの)でより高度なデータ運用ができている前提になりますが、こういった、サービスが広まるにつれて、マーケティング活動はより科学的に解明できるようになるので、より楽しくなるだろうと感じています。

今回、ちょっと余談が多かったですが、データとマーケティングの関係はもはや切り離せないものになっています。

勘やセンスだけでなく、データなどの根拠を軸にした、科学的なアプローチが一般的になりつつあります。そのため、マーケターとしては、施策の企画力だけでなく、データベースを構築する力や、そのデータを扱う分析力なども磨いていきたいところです。

次回は、本シリーズラストです。公開したら追記します。

この記事は連載シリーズです。序章をご覧になってない方は下記からどうぞ。