SFAのSalesforceでは、見込み客の管理を”リード”というオブジェクトで管理します。

※オブジェクトとはデータを管理する箱のようなものです。

今回は、Salesforce初心者向けに、リードの基本である”リードステータス”の運用方法を図などで例を交えながら解説します。

B2Bマーケティングは検討期間が一般消費財と比べて、長くなりがちですから、リードがホット(今すぐ客)かコールド(育成対象)かを見極めて適切に管理、アプローチする必要があります。

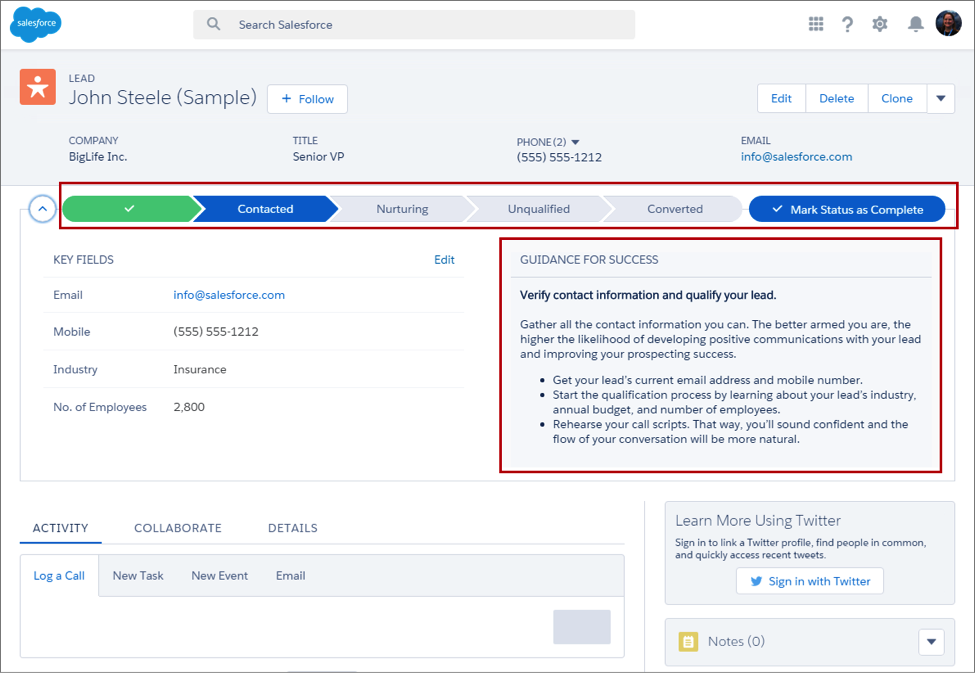

このようなリードの状態管理をするために、Salesforceリードにはデフォルトで、”リードステータス”という項目を用意されています。

そして、下記の値がセットされています。

これらの値をまずは、適切なタイミングで更新することがリード運用の第一歩です。

※ステータスの値はカスタマイズ可

では、どういうタイミングでこれらの値を変えていくべきでしょうか?

その流れを図に落としてみました。以降はこの図を見ながら順番にみていきましょう。

まず、リードが新規で作成されたら”New”としてリードが値がセットされるようにしておきます。

インサイドセールスなどの部隊がある場合は、まず”New”のリードの中身を確認してもらい、データのクレンジングのオペレーションを挟むようにするのがおすすめです。

クレンジングの事項は例えば下記などが考えられます。

面倒くさい作業ですが、クレンジングを挟むことで、データをきれいに運用できるので長期的に良い恩恵を受けられますのでできる限り実施します。

インサイドセールスが"New"のリードを確認した時に、明らかにゴミのリードであった場合には、"Unqualified"にステータスを更新してもらいます。

例えば、個人事業主など法人リードでない場合などは、"Unqualified"にしてしまってもいいでしょう。他にも、他社商材の営業案内の問い合わせなども考えられます。

自社のWEBから生成されるリードの中には、一定数ゴミリードは混じってきます。

こうしたゴミリードはしっかりと”Unqualified”にしておき、”Unqualified”以外のリードのみを”有効リード”とみなすという数値管理の仕方をするとマーケティングチームにもフィードバックがかかって効果的です。一件リード生成をたくさんできているように見えても、5割はゴミリードとかだった場合は本末転倒でもあるので。

なお、ターゲットの定義と検証が完了していない状態で、なんでもかんでも"Unqualified"にしてしまうと、機会損失にもつながるので注意が必要です。個人的には、明らかに商談化しないとわかっているもの以外は、とりあえず後から解説する”Nurturing”にしておくというのを初期の段階では推奨しています。

”New”リードのうち、ゴミリード以外のリードはインサイドセールスが当たるべきリードとして”Working”(対応中)に更新してもらいます。

その上で、アプローチをかけてもらいます。コールによるアプローチの場合、すべてが一発で繋がることはそうそうないので、アプローチを継続している限りこのステータスでデータを保持し続けます。

担当者と会話ができて、何かしら進捗が得られた場合に、次に解説する”Nurturing”(長期検討)などにステータス変更します。

なお、インサイドセールスのメンバーを管理するマネージャークラスの人は、何週間、何ヶ月も未アプローチのままで、"Working"で残っているリードはないか目を光らせておくと良いです。リードが多くなってくるとアプローチ漏れなども発生しだして機会損失となるためです。

通話などのアプローチの結果、時期や予算など、まだ検討段階に載せれないとわかったり、まだニーズが顕在化しきっていないとわかったタイミングでNurturing(”長期検討”)にデータ更新をインサイドセールスで変えてもらいます。

Nurturingにくり戻されているリードは一律でコールドリストとみなし、マーケティングと協力しながら長期間かけて育成をかけていきます。

ちなみに、時期要因で断られた場合は、インサイドセールスがいつのタイミングで検討するか?をしっかりヒアリングした上で、その時期がきたら再アプローチが漏れないようにデータとして記録しておくと良いです。

最後に、"Qualified"は取引開始になった時に変更してもらいます。

取引開始の定義は企業によって変わるかもしれませんが、個人的には、”商談のアポイントを獲得し、商談日を設定した時”と定義するのがおすすめです。

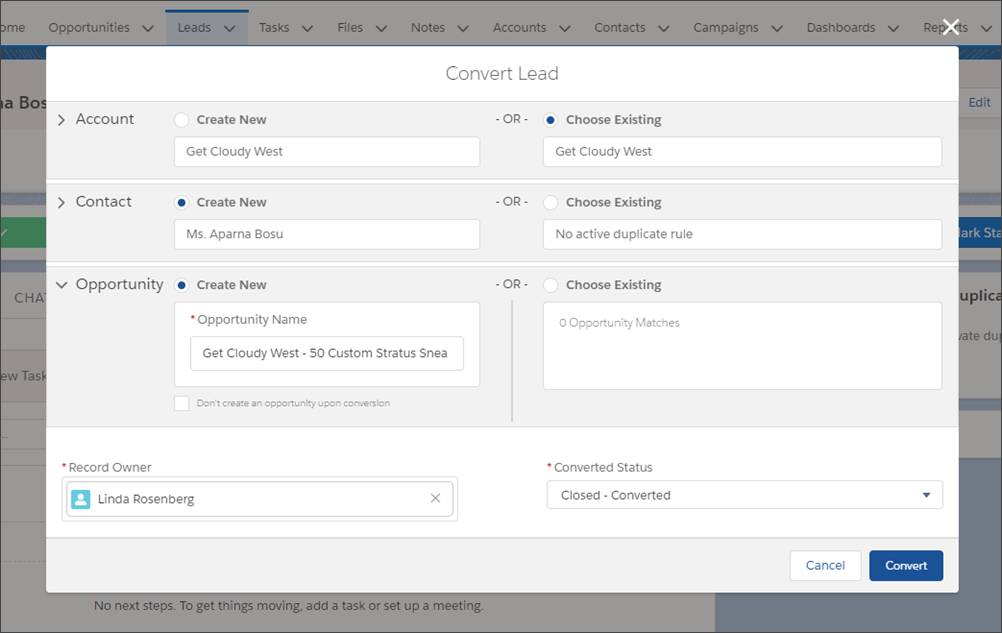

また、取引開始になった際に、リードデータを商談、取引先、取引先責任者へと昇格(データを移行)させる機能がSalesforceリードには備わっているので、その処理も行ってもらいます。

下記の画面のような操作を行うと商談、取引先、取引先責任者のデータを一括で作成できます。

この操作をすることで、全リードからどれくらい商談(取引開始)がうまれたかという商談化率が可視化できるようになります。

このように、リードステータスを正しく運用することで、インサイドセールスのKPIである商談作成数と商談化率も簡単に管理できるようになります。